澄んだ空に浮かぶ月を、供物とともに観賞する「お月見」。奈良・平安時代の貴族の間で広く行われ、今では子どもから大人まで楽しめる行事の一つとなりました。その起源を見ると、中国から伝わった「中秋節」と、日本独自の風習が結びついた歴史が浮かび上がります。本記事では、お月見の由来や歴史、供物の意味から、日本人が月に惹かれた様子をたどります。

お月見の由来

日本のお月見は、旧暦の8月15日にあたります。中国では、この日を7月と9月の間の「中秋」と呼び、月を観賞する「中秋節」が行われてきました。

この風習が日本に伝わり、奈良・平安時代の貴族を中心に、日本でも月を愛でる文化が浸透しました。

具体的な伝来時期は定かではありませんが、文徳天皇(827~58年)の代の文献に、お月見の風習が登場していることから、奈良時代後期から平安時代前期に伝わったと推測されます。

「十五夜」と「中秋の名月」の違い

現代のお月見は「十五夜」と称されることが多いものの、「中秋の名月」という表現も使用されています。両者の違いは以下の通りです。

| 十五夜 | 中秋の名月 | |

|---|---|---|

| 意味 | 旧暦における毎月15日の夜 | 中秋(旧暦の8月15日)の月 |

| 由来 | 旧暦では新月から満月までをおよそ15日としていたため | 十五夜の中でも、特に月が美しく見える日のため |

| 現代での使われ方 | お月見と同義で使用する | お月見と同義で使用することもあれば、「一年の中で一番月が美しい日」を強調するために使用することも |

十五夜の中でも「8月15日の月」を中秋の名月と呼ぶ、ということですね。

現代では、十五夜とお月見をほぼ同義で使用し、「お月見の日=十五夜」という認識が定着しています。

また、旧暦では十五夜が満月の夜とされていましたが、月の軌道は楕円のため、微妙に誤差が生じることもあります。

お月見の歴史

中国から日本に伝わったお月見の風習は、まず、貴族の宴として広まりました。そして庶民の間では、農耕と関連付けたお祭りとして変化します。本項では、お月見の歴史を時代ごとに遡ります。

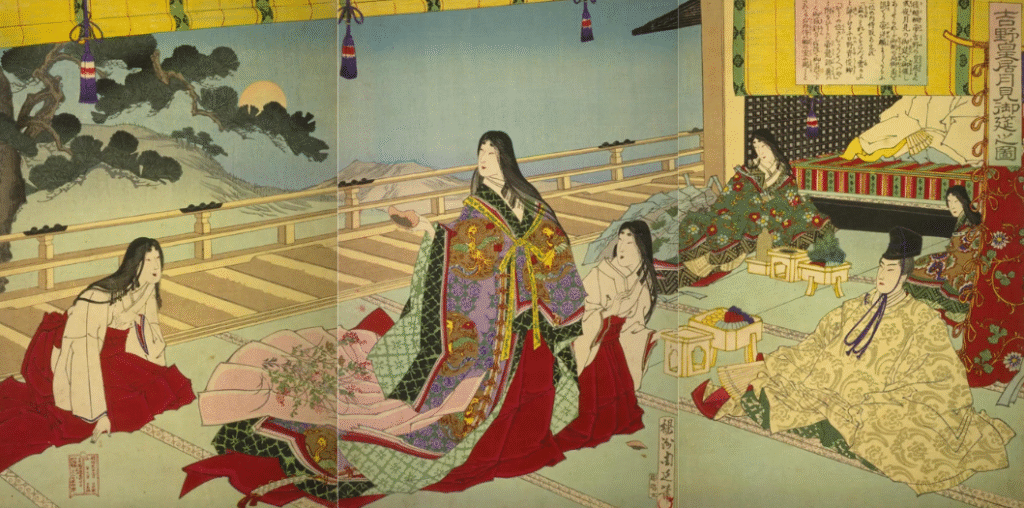

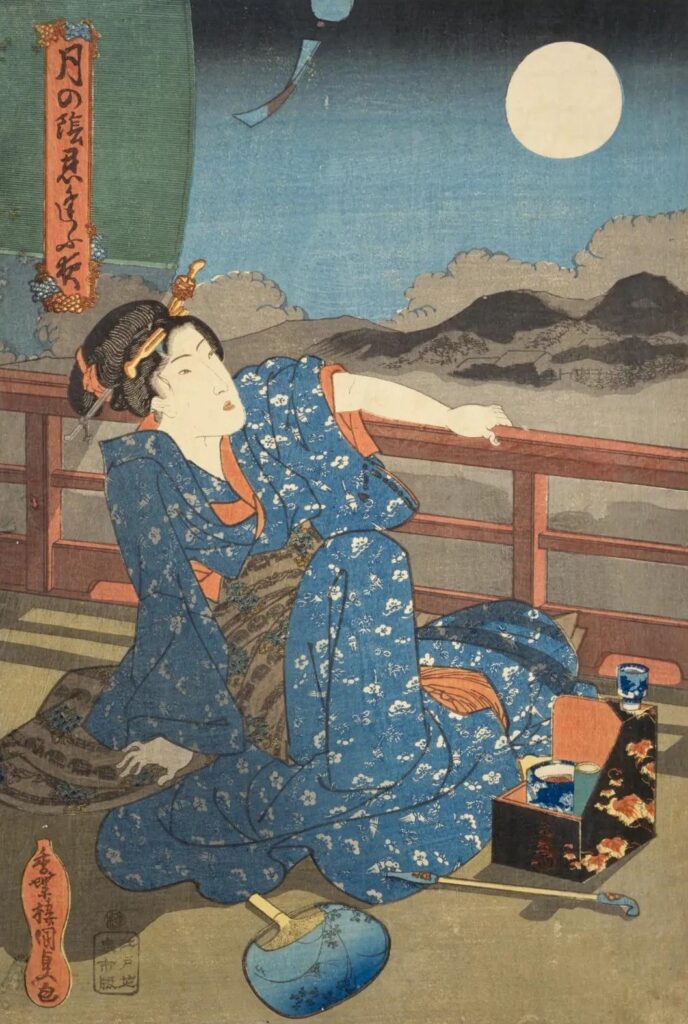

平安時代のお月見

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1307837 (参照 2025-08-30)

日本で最古のお月見は、延喜9年(909)8月15日の夜のこと。宇多法皇が「秋池に月が浮かぶ」という題で、文人に歌を詠ませました。

平安時代の歴史物語である『栄華物語』にも、貴族がお月見を楽しむ様子が描かれており、月を見ながら歌を詠んだり、管弦会を開いたりと、風雅な行事の一つとして楽しまれていた歴史がうかがえます。

当初は詩歌管弦の宴として定着していたものの、次第に月とともに酒を味わう宴会へと変化しました。この宴会は「名月の御宴(おこん)」と呼ばれています。

酒の肴は主に里芋と茄子の二つ。この茄子に箸で穴を開け、穴から月を眺めて願い事をするという風習もありました。平安時代のお月見は宴であると同時に、祈りの場でもあったようです。

現代では、全国各地の神社仏閣や庭園で「観月祭」や「観月会」などの催しが開かれ、平安時代のお月見の雅趣が受け継がれています。

室町時代のお月見

8月15日の夜に月を観賞する風習は、室町時代にも引き継がれました。御所に使える女官たちによる日記『御湯殿上日記』や、朝廷の年中行事をまとめた『後水尾院当時年中行事』には、天皇が茄子の穴から月を眺めた記録が残されています。

また、室町時代後期に入ると、月見の際に野菜などを供えるようになりました。

江戸時代のお月見

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1302569 (参照 2025-08-30)

主に貴族の間で楽しまれていたお月見ですが、江戸時代には庶民の間にも定着しました。この時代のお月見の特徴は、花やススキ・団子・野菜・酒など、様々な供物を捧げていた点です。これは、農耕における豊作の祈願に関連しています。

日本では古来より、満月の日を折々の節目や祭日としていました。中でも旧暦の8月15日は農作物の収穫時期にあたるため、その年に初めて収穫した作物を神様に捧げ、感謝を伝えるとともに、翌年の豊作を願う祭りが行われました。この祭りを「初穂祭」と呼びます。

初穂祭とお月見の日が同日であることから、各地では団子やススキに加えて、その土地の農作物が供えられるようになりました。

たとえば京都では、お月見の日が里芋の収穫時期にあたることから、里芋や里芋に見立てた団子を供えていました。これに由来して、十五夜のお月見は「芋名月」とも称されています。

お月見の時期に米の収穫が完了していない東北地方では、稲穂を枝豆や栗とともに供えていました。月を仰ぐことは単なる娯楽ではなく、日々の暮らしを左右する収穫への祈りでもあったのです。

農耕と深く結び付いた庶民のお月見では、当日の天候も重視されていました。天気がよく月も美しく見えたなら、その年の大麦が豊作になると考えられていたのです。大麦に限らず、その土地の作物や魚の収穫量を占う風習もありました。一例として青森県脇野沢村では、月への雲のかかり具合を見てタラの豊凶を占っていました。

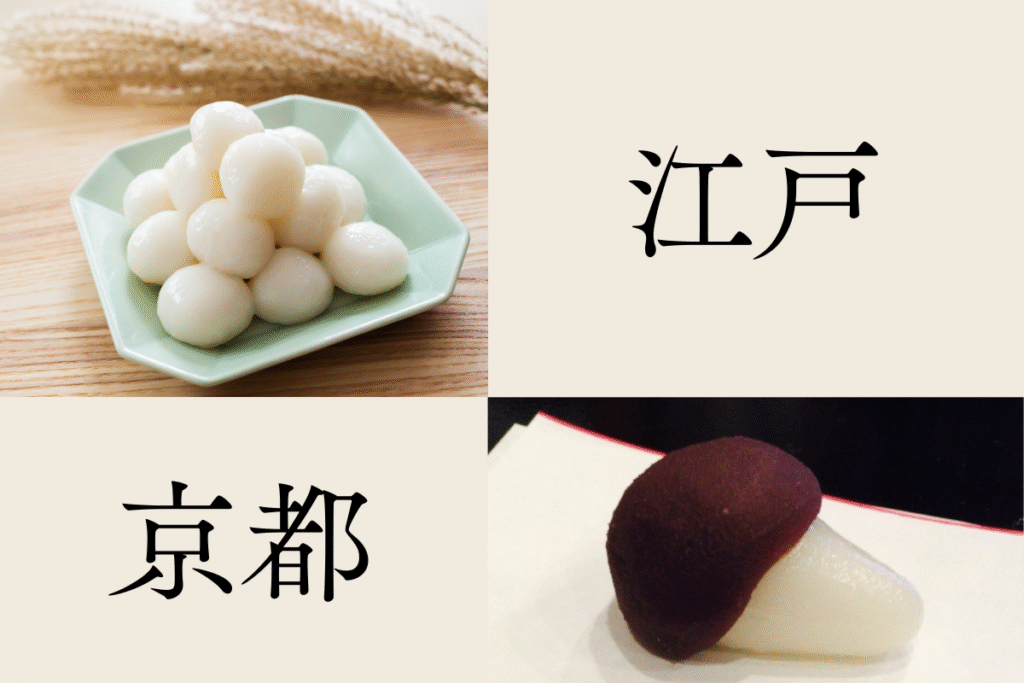

江戸と京都の月見団子の違い

お月見の日に団子を供えるようになったのも、江戸時代からと考えられています。(平安時代からとする説もあり)。

江戸では白く丸い団子が供えられ、京都では前述のように里芋に見立てた餡付きの団子が供えられました。この独特の月見団子は、今も京都の和菓子屋などに受け継がれています。

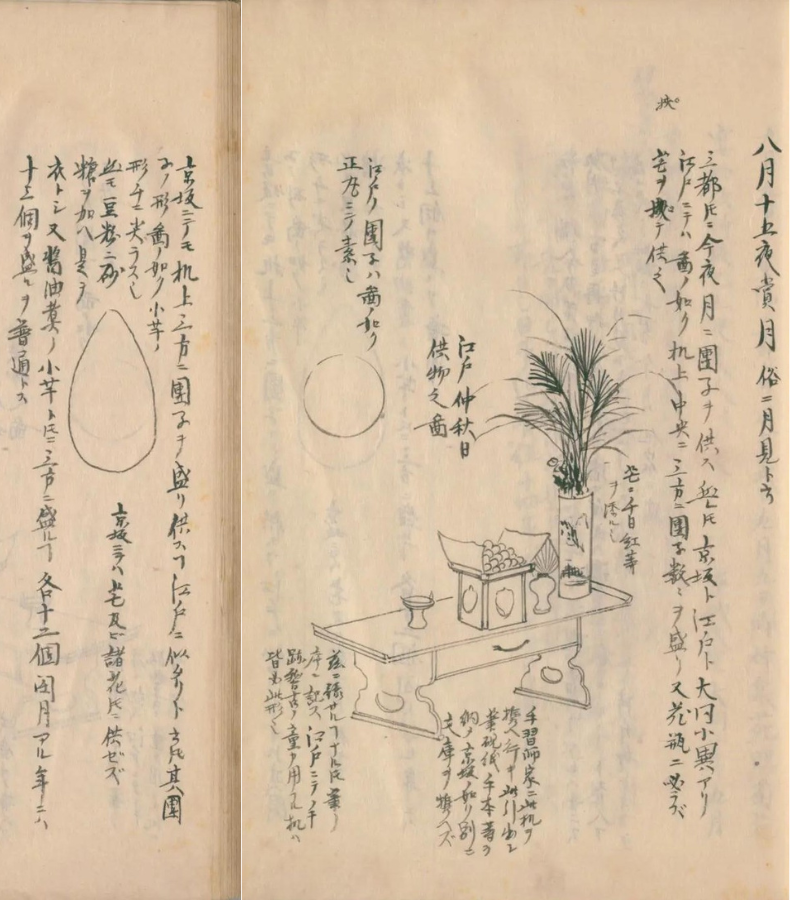

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2592413 (参照 2025-08-30)

右側の丸が江戸の月見団子です。「正丸」の形と書かれています。

左側の雫型の丸は京都と大阪の月見団子です。「小芋の形に尖らせ、豆粉に砂糖を加えたものを衣とする」と書かれており、里芋を彷彿とさせます。

お月見の供物に込められた意味

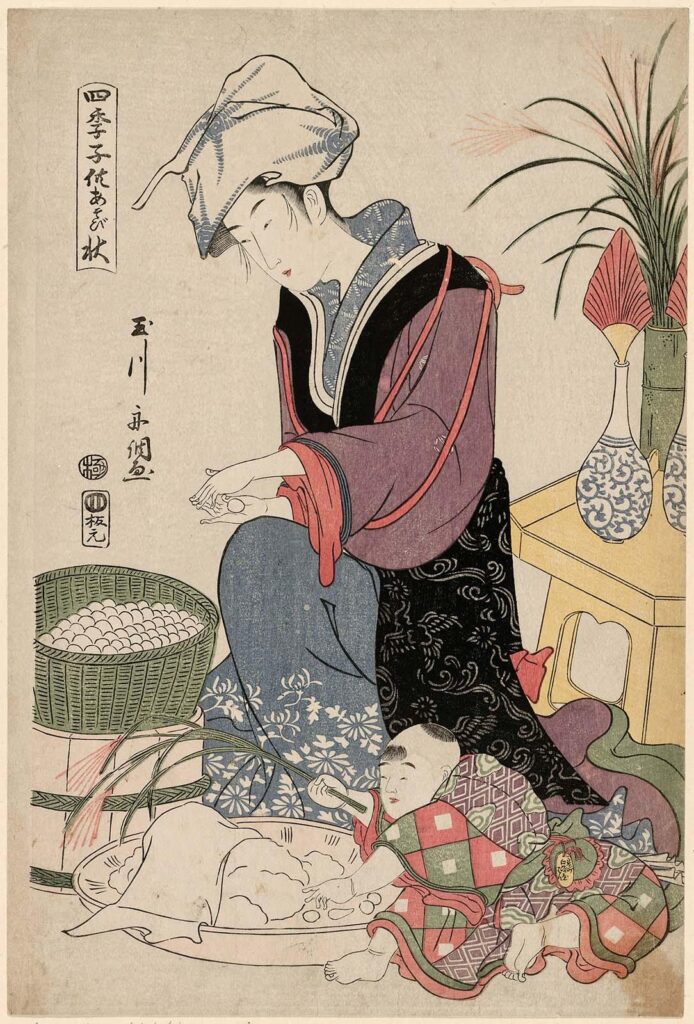

Museum of Fine Arts, Boston https://collections.mfa.org/objects/207444(参照2025-08-30)

ここまでご紹介してきたように、お月見の供物には、それぞれの時代や地域の特色が表れています。現代まで定着している供物の「白丸の団子」と「ススキ」に込められた意味をたどってみましょう。

団子

白丸の団子には、米粉で月のように丸い団子を作ることで、翌年の豊作を祈願するという意味合いがあります。

また、団子をピラミッド型に積み上げることにも大切な理由があります。当時は、団子の先端の部分が霊界に通じると考えられていたのです。団子を通して神様に自分たちの気持ちを伝えようとしていたのですね。

ススキ

秋の七草の一つに数えられるススキ。お月見の時期に米を収穫できない地域では、稲穂の代わりとして供えていました。さらに、ススキの茎の中は空洞のため、神様の依り代にする目的もありました。団子と同様に、神様とつながるための供物だったのでしょう。

「名月や 明けて気のつく 芒疵(すすききず)」。小林一茶の句です。ススキの葉はうっかり怪我をするほど鋭く、その鋭さは魔除けにもなると考えられていました。転じて「凶作を防ぐ」という願掛けにもなっていたようです。

十五夜と十三夜

十五夜の約1カ月後の夜「十三夜」をご存知でしょうか。十五夜は中国に由来しますが、十三夜は日本独自の風習です。

十三夜は旧暦の9月13日の夜を指します。この時期は豆や栗の収穫時期にあたることから、「豆名月」や「栗名月」とも称されます。

日本で最初の十三夜のお月見は、延喜19年(919)9月13日の夜です。醍醐天皇が清涼殿で歌を詠んだことを始まりとしています。同時代には、宇多法皇が「今夜の名月は無双である」とも語っており、暦に関わらず月の美しさを愛でる喜びが感じられます。

こうして十五夜と同様に、十三夜も月を眺める宴の日となりました。十五夜の後のお月見として「後月宴(のちのつきのうたげ)」と称され、長く親しまれました。

江戸時代の十三夜

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1308971 (参照 2025-09-02)

江戸時代にも十三夜の風習は受け継がれ、十五夜と十三夜の両方の月を見ることがよしとされました。どちらか一方だけを見ることは「片見月」という縁起の悪い行いだったようです。小林一茶の句でも以下のように表現されています。

「鴈鳴や あはれ今年も 片見月」

鴈の鳴き声が響く中に、ぽつりと佇む一茶の姿が見える句です。

また、江戸時代の十三夜は小麦の豊凶を占う日でもありました。十三夜がよい天気であれば、その年の小麦が豊作になるという考えです。当時の庶民が、いかに農耕を行事の中心に据えていたかがうかがえます。

日本人とお月見

中国から由来したお月見は、貴族の宴から庶民の行事へと変化し、豊作を願う祭りとしての側面も持つようになりました。

どの時代にも共通することは、月を愛でながら祈りを捧げた人々の姿です。お月見は神様への信仰心を表し、自分の願いを伝えるための行事でもありました。

そして、お月見が広まるにつれて、名月の前夜「待宵」や、翌晩の「十六夜」、曇天の十五夜「無月」など、月にまつわる数々の言葉も生まれました。

雲に隠れた月や欠けてゆく月にも美を見出す価値観が、貴族や文化人だけではなく、庶民の間にも芽生えたのです。

月を眺めて楽しみ、月を通して願い、月に新しい美しさを見出す。

お月見の日に夜空を仰ぐまなざしの中に、日本人の月を愛する心は宿り続けています。

◇参考文献

・田中宣一,宮田登編『三省堂年中行事事典』1999年 三省堂

・八條忠基『有職故実から学ぶ 年中行事百科』2022年 淡交社

・阿部猛,義江明子,相曽貴志編『平安時代儀式年中行事事典』2003年 東京堂出版

・野本寛一編,筒江薫,谷阪智佳子,岩城こよみ著『日本の心を伝える 年中行事事典』2013年 岩崎書店

・福田アジオ,菊池健策,山崎祐子,常光徹,福原敏男著『知っておきたい 日本の年中行事』2012年 吉川弘文館