今、月は私たちの手のひらの中にある。

かつての日本において、月は信仰の対象であり、暦の計算基準であり、文学・芸術の源泉でもあった。月を眺めながら日本人は「祈る」こと、「生活に役立つ情報を仕入れる」こと、「美を感じ、表現する」ことを同時に行っていた。「月を眺める」という一つの行為に、信仰・情報・感性のすべてが宿っていた。

しかし現代においては、これらの役割はスマートフォンの中で分解され、それぞれのアプリやサービスで提供されている。情報は天気アプリやニュースサイト、美しいものの観賞はSNS。祈ることさえ、ネット経由で神社に参拝する「オンライン参拝サービス」となった。月が担っていた重層的な体験は、それぞれの目的に応じて切り離され、私たちの手のひらにあるスマートフォンに、機能として収まった。

こうなると、私たちが月を見上げる機会は極端に減ってしまう。スーパームーンや十五夜のお月見など、月に特段の変化や季節行事がない限り、意識に上らなくなる。月を眺める必要がなく、月に心を預ける機会も減った私たちは今、史上最も月から遠い場所に立っているのである。

しかし古来より日本人と月は「距離」によって関係を育んできた。距離は障害ではなく、日本的な感性の源泉なのである。であるならば、月から遠く離れた私たちには、新しい「月との距離」を育める可能性がある。

本記事では「距離」を軸として、日本人と月の関係の変遷を辿り、現代の月の美しさを探り出す。

1:絶対的な距離―信仰対象としての月

日本人と月の「絶対的な距離」は、月を神として崇めることに象徴される。

月の神とはすなわち、「月読命」のことである。

月読命の誕生や神格については、文献によって記述が異なる。『古事記』には「伊邪那岐命の右目から生まれた神であり、天照大御神や須佐之男命とともに「三貴子(みはしらのうずのみこ)」と呼ばれた」と記されており、その尊さが伺える。

しかし月読命は文献上にほとんど登場しない。数少ない記述として『古事記』には、伊邪那岐命から「夜の世界」を統治することを命じられたとある。

また『日本書紀』には、食物の神である「保食神」を斬り殺したという話も残されている。この出来事に腹を立てた天照大御神は、月読命と顔を合わせないように「昼の世界」を統治した。これは世界が昼と夜に分かれたことを表しており、暦の由来、ひいては農耕における月の役割を暗示させる。

一書六には、夜の世界ではなく「海」を支配したとする記述もある。月と潮の満ち引きの関係からすると、漁業においても月への信仰が働いていたことは想像に難くない。

これらの記述は、月読命が「農」と「漁」のサイクルを司り、日本人にとって絶対的な信仰対象であったことを示している。神名の由来や具体的な信仰形態は明らかではないものの、日本人が月を「崇めるもの」として受けとめていたことは確かだろう。

事実、全国各地には「月読神社」と呼ばれる神社が創建されている。月読神社における祭神は記紀神話とは別に伝えられた月神と考えられているが、どの説をとっても月に対する信仰心の存在は揺るがない。

神として絶対的な存在であった月。日本人と月には精神的な遠さがあった。

2:近づく距離と遠ざかる距離―王道政治と観月

時代が下るにつれて、天皇を中心とした貴族と月は距離を縮めることになる。

平安時代、特に藤原氏による摂関政治が始まったころから、あらゆる行事や政務は儀式化され、先例に倣うことや暦に基づいて日取りを決めることが良しとされた。王道政治の正しさは暦の正しさに裏打ちされていたのである。

当時の暦は、編纂が正しければ19年で一周すると考えられていた。そして新しい暦のはじまりの日「朔旦冬至(さくたんとうじ)」を無事に迎えられることは、宮中の人々にとって大変な喜びだった。臣下の一人はこの喜びを「天人合応」と表現している。日本人と天(月)との距離が縮まったことを象徴するような言葉である。

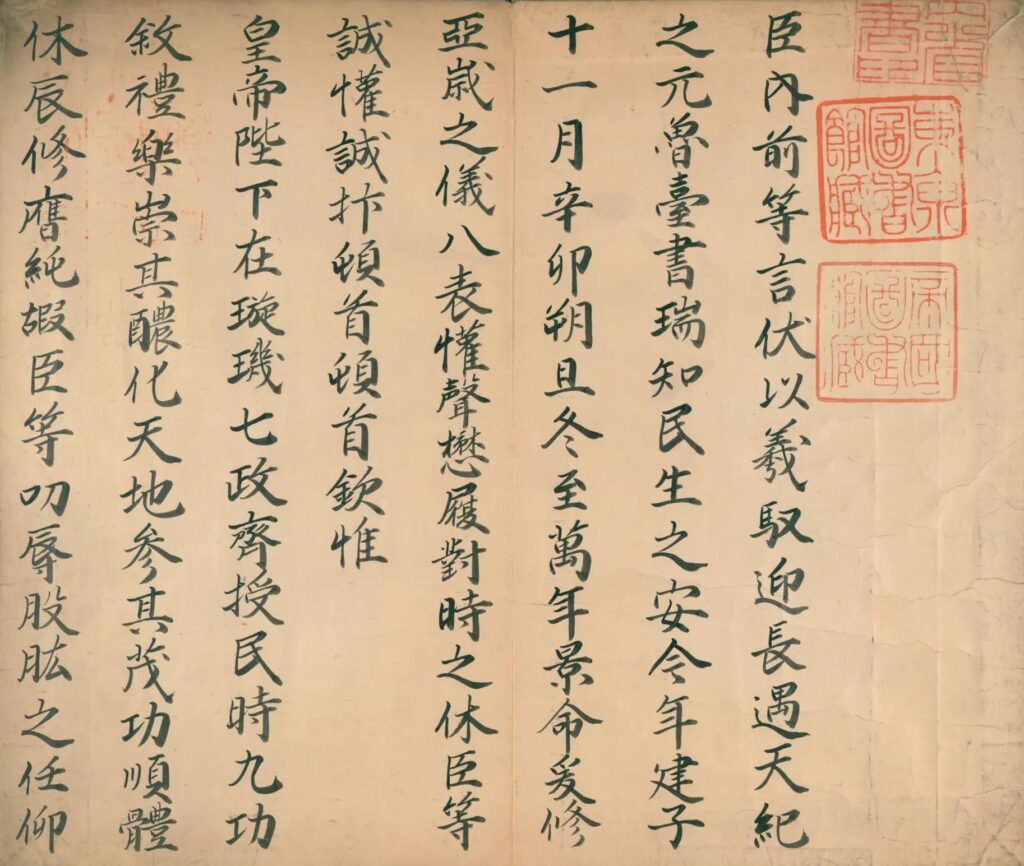

藤原内前 [ほか著]『朔旦冬至賀表』,[江戸時代] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション

未知の存在だった月を、自分たちは理解し始めた。月はもう手の届く範囲にある。そんな自信も生まれていたことだろう。彼らは暦の編纂を通して月と一つになった喜びを、現代の私たちにはとても想像できない、宇宙的な充足感として味わっていたのではないだろうか。

実利的に月と距離を縮める一方で、彼らの美意識は、月を政治的な道具としての重さから解き放ち、より私的な感情の世界へと遠ざけた。そうした様子をうかがえる文化が「観月」である。

国立国会図書館デジタルコレクション

中国から伝わった観月文化は、貴族の年中行事として定着した。現代のお月見の原型とされる「中秋の名月」である。この日の夜は、月(特に水面に映った月)を眺めながら音楽を楽しんだり、歌を詠んだりと、「触れられないもの」の美しさを詩歌管弦とともに味わう風雅なひとときを過ごしていたようだ。このとき月は、崇拝すべき神でも、政治を左右する暦の基準でもなく、完全に自立した「仰ぎ見る情緒の源泉」としての距離を確立したのである。

また信仰においても、人々と月が距離を縮めることはなかった。平安時代の人々の間では、輪切りにした茄子に箸で穴を開け、その穴越しに月を眺めて願いごとをするという風習があった。もとは世俗で流行していた風習だが、いつしか宮中にも取り入れられたという。

暦を正しく編纂して「天と人は一つになった」と喜んだ貴族たちが、民間信仰を採用して月に祈るとは、なんとも不思議な光景に思える。政治的な道具となった月に、個人的な願いを託す。人間らしく、どこか心地よい矛盾を感じるのは筆者だけだろうか。

暦の編纂という知的行為が月と人々の距離を縮めた一方で、美意識と信仰心は月を遠ざけた。人々の月に対する認識は公と私の間を行き来し、日本人と月は二つのアンバランスな距離を保ち始めた。

3:共有される距離―月による共同体験とコミュニティ形成

貴族の間に定着した観月文化は、江戸時代に入ると庶民の間にも広まり始めた。この時代の観月文化は「看見(つきみ)」に名を改めており、月見団子やススキ、その土地の農作物を供えるなど、豊作の祈願としての側面を持っていた。これについては他の記事で解説済みのため省略する。

本記事で注目するのは、月が「共同体験」と「コミュニティ形成」の役割を担っていた点である。江戸時代の庶民の間では、月は誰のものでもなく、月に祈ることも愛でることも、全ての人々に開かれた行為と見なされていた。これを本章では「共有される距離」と定義する。

この「共有される距離」を象徴する風習が「月待ち」である。

月待ちとは、特定の月齢の夜に行われた「講」のことを指す。集まった人々で飲み食いをしながら月を待ち、厳かな気持ちで拝む。ときには念仏を唱えることもあったという。

中でも江戸や関東以北でにぎわいを見せたのが「二十六夜待ち」である。旧暦7月26日に行われた月待ちであり、この日の月光には阿弥陀三尊が宿ると考えられていた。

しかし人々の真の目的は月を拝むことではなく、月が昇るまでの楽しい待ち時間、つまり宴会にあった。月がよく見える海岸付近には多くの人々が集まり、船を出して宴を楽しむ人もいたという。月を待つ時間も酒を飲む楽しみにする、気楽な態度が微笑ましい。

平安時代の観月文化と比較すると、二十六夜待ちは極めて庶民的かつ社交的な行事である。「月を拝む」という信仰や「詩や音楽を楽しむ」という文化的な営みよりも、「親しい人たちと宴会を開く」という社交が目的であり、月待ちがコミュニティ形成と維持のための口実となっていたことをうかがわせる。

ここで重要なのは、遠い月を媒介として、人々が互いに心理的な距離を縮めていたことである。月待ちを理由に酒を飲み、明日には忘れる話をする。酔っぱらいながら月を待ち、そろそろ出たかと仰ぎ見る。遠い天体を気楽に共有する体験がコミュニティに一体感を与え「共有される距離」を生み出したのである。

また本来の月待ちには、安産祈願や良縁成就、村中安全の祈念といった宗教的な意味合いがあった。集落・年齢・性別・職業・宗派など、それぞれの属性に分かれて月待ちを行うこともあり、集まった者たち同士、不思議な仲間意識が芽生えていたようだ。その証拠として、月待ちを行った場所には「月待塔」と呼ばれる塔を建てる風習があった。これは単なる個人の信仰心ではなく、コミュニティ活動の継続と結束を願う心の表れである。

江戸時代の庶民は月を共同体の中へと引き寄せた。皆で待ち、皆で拝む月として、月との距離を共有する姿勢が形作られた。月との物理的な距離は遠いままであっても、月を媒介とした人間同士の関係がより密接になったことで、月と人々の間には「核と共同体」という、新たな距離の構造が生まれたのである。

4:文学における距離―竹取物語と月

平安時代に確立された観月文化によって「情緒の源泉」となった月は、人々の私的な感情や美意識を表現するためのモチーフとなった。この章では文学における月に焦点を当て、人々と月との距離がどのような働きを持っていたかを探る。

日本文学における「月」を考えるとき、最も参考になる作品は、現存する日本最古の物語とされる『竹取物語』だろう。貧しい翁が割った竹から女の子が生まれ、目覚ましい早さで美しい女性へと成長する。貴族や帝からの求愛をひたすら拒み、ついには地上での生活に別れを告げ、月の都の住人とともに月へ帰っていく。作者不詳ながら物語としての完成度は極めて高く、『源氏物語』に「物語の出で来はじめの親」と記されるほどである。

竹取物語は、一人の美しい姫の物語であると同時に、古代から続く日本人と月との関係性を映し出している。かぐや姫が地上にもたらした「憧憬」と、地上の人々が味わった「縮まらない距離への悲しみ」は、日本人が月に対して抱いてきた「手の届かないものへの思い」を象徴している。この物語における日本人と月との距離は、二つの意味を持っている。

一つは、「絶対的な距離」の再認識である。

かぐや姫は作中で一貫して「遠い月のような存在」として描かれる。誰をも魅了する美しさを持ちながらも、決して人を近寄らせない。かぐや姫とお近づきになろうとする貴族たちは、月に近づこうと必死になる人間のように見え、最高権力者である帝すらもかぐや姫と結ばれることはなく、人間がどんなに努力をしても月に近づくことはできないという絶対的な距離が示されている。

またかぐや姫が月の都へ帰る場面では、無力な人間の姿をまざまざと見せつけられる。(帝が派遣した数千の兵士があっけなく戦意を喪失した様子には、子どもながらに落胆したものである)。読者は皆「どんなに月に焦がれても地上で生きる他のない人間」という宿命を刻まれる。

『竹取物語』下,[江戸前期] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション

しかし人間は、月の都の住人が持たない「情緒」を持っている。かぐや姫が翁たちとの別れを惜しみ、帝に慕わしい思いを残す描写も、地上で過ごした時間によって培われた「情緒」の表現である。

超人的な力を持つ一方で、一切の情緒を持たない月の都の住人と、無力かつ短命でありながらも他人への情を抱ける地上の人間と、どちらが幸せなのだろうか。情緒とは、地上で短い一生を生きる人間の唯一の希望なのかもしれない。竹取物語は私たち読者に、月との絶対的な距離を示すと同時に、人間らしく情緒を抱いて生きる尊さを示しているのである。

これを踏まえて描かれるのが「情緒の距離」である。

かぐや姫が月に帰った後、帝は彼女から贈られた手紙と不死の薬を駿河の国の最も高い山で焼かせた。不死の薬を飲めば、月の都の住人が持つような超人性を手に入れられたかもしれない。かぐや姫が再び地上にやってくる日を迎えられたかもしれない。しかし帝はそれら全ての可能性を捨てている。かぐや姫が思いをしたためてくれた手紙も、手元に残さなかった。

これは「かぐや姫とともに生きることはできない」という諦念に他ならない。この諦念こそが、地上に生きる人間が作り出せる美、すなわち「情緒の美」の到達点である。帝の心情の変化は、月に焦がれ、月との距離を悲しみ、その全てを受け入れるという人間の情緒の美しさそのものである。そして諦念に至ることは、地上に生きる人間だけが持つ、美しい矜持なのである。

『竹取物語』下,[江戸前期] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション

手紙と薬を燃やした場所が天に最も近い山であったことにも、重要な意義がある。これは帝からかぐや姫に向けた、最も純粋な思慕の表現である。未練がましく手紙を取っておかず、自分本位に不死という永遠を追求せず、地上と月との距離が最も明確になる場所で全てを燃やし、自分の思いを天に捧げる。地上を支配する帝が見せた姿勢は、かぐや姫と自身の宿命を受け入れ、互いの縮まらない距離を尊重し、見返りを求めない「人間の気高さ」である。

そして続く「燃やされた薬の煙は今も雲の中に立ち上っている」という描写。地上の人間が遠い月に対して抱く思いは、永遠に消えないのだろう。

竹取物語は、人々と月との間に宿命的な距離を固定した。その一方で、月との距離を受け入れた人間の「情緒」に美しさを見出した。文学における人々と月との距離は「人間の宿命と美しさ」を浮かび上がらせる働きを持っていたのである。そしてこの働きは、絵画のような視覚的表現にも影響することになる。

後編では、まず絵画において月との距離がどのように表現・提示されたのかを探る。さらに水鏡の月といった「隔たれた距離」による美を辿る。最後に、現代における日本人と月との距離を見つめ直す。

文/神山史月

◇参考文献

・田中宣一,宮田登編『三省堂年中行事事典』1999年 三省堂

・八條忠基『有職故実から学ぶ 年中行事百科』2022年 淡交社

・平藤喜久子『世界の神様 解剖図鑑』2020年 エクスナレッジ

・阿部猛,義江明子,相曽貴志編『平安時代儀式年中行事事典』2003年 東京堂出版

・久能木紀子,森村宗冬,武内孝夫『洋泉社MOOK 日本の神様と祭り』2017年 洋泉社

・國學院大學『神名データベース 月読命』(最終閲覧日:2025年12月10日)

https://kojiki.kokugakuin.ac.jp/shinmei/tsukuyominomikoto/

・国立国会図書館東京本館 第137回常設展示『「竹取」物語』(ダウンロード日:2025年12月10日)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999525_po_137.pdf