京都の街を歩いていると、観光名所とはどこか違う、怪しげな空気が漂う場所に出会うことがあります。

今回ご紹介する「一条戻橋」も、その一つです。

安倍晴明の式神にまつわる伝承や、鬼女と武将の壮絶な物語――

小さな橋に、いくつもの不思議な話が残されています。

今回は一条戻橋の歴史と伝承を紐解いていきます。

一条戻橋とは

一条戻橋は、一条通の堀川に架かる小さな橋です。

平安京造営に伴って建設された長い歴史を持ち、現在も多くの人々がこの橋の上を行き来しています。

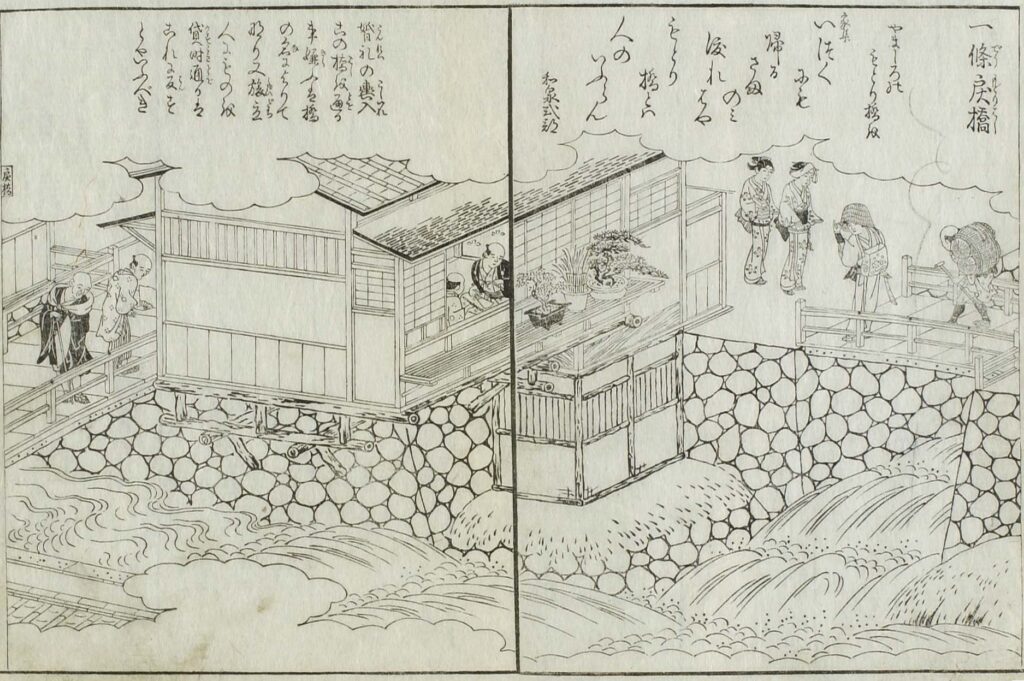

一条戻橋付近はかつて小川と堀川の合流地点であり、小川には主計橋が架かっていました。(昭和38年に小川が地下水路となったことを機に主計橋は撤去され、現在は一条戻橋のみが残っています)

小川と堀川が勢いよくぶつかる様は道行く人の目を引き、江戸時代の人々は茶店から川の流れを楽しんでいました。

出典:国際日本文化研究センター

https://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_015.html

「一条戻橋」と「戻橋」

現在は「一条戻橋」という名称が定着していますが、古い文献の中には「戻橋」という名称も登場しています。両者の関係を追ってみましょう。

まず、一条戻橋の本来の名称は「土御門橋」でした。後述のとある逸話により、平安時代中期には「戻橋」と称されるようになります。

しかし、過去の地図や文献からは、他の橋を戻橋と称していた様子もうかがえます。

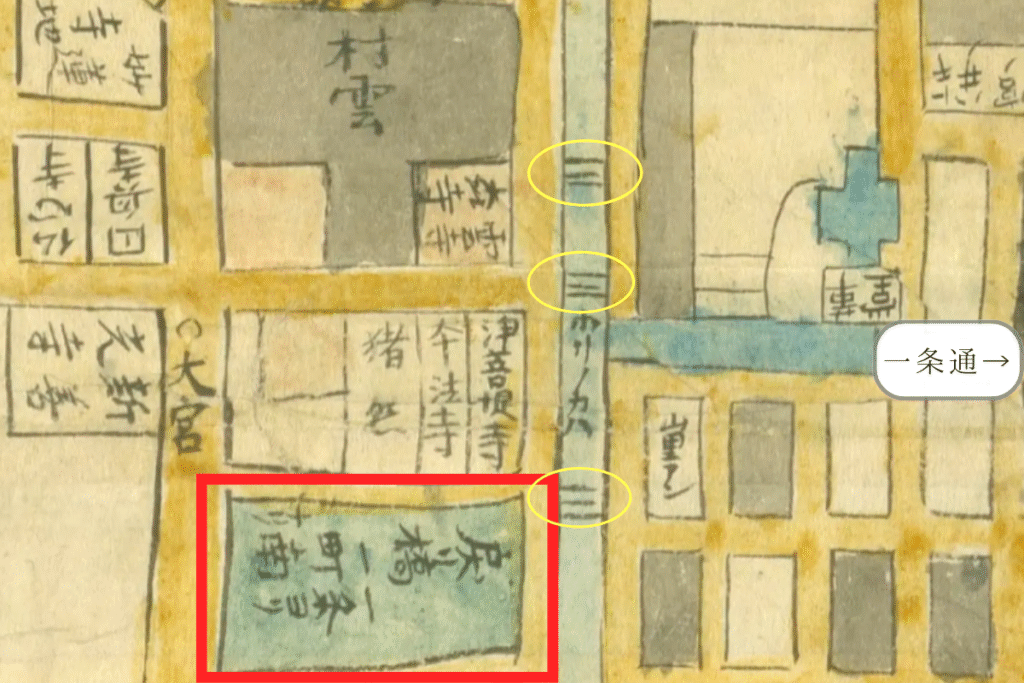

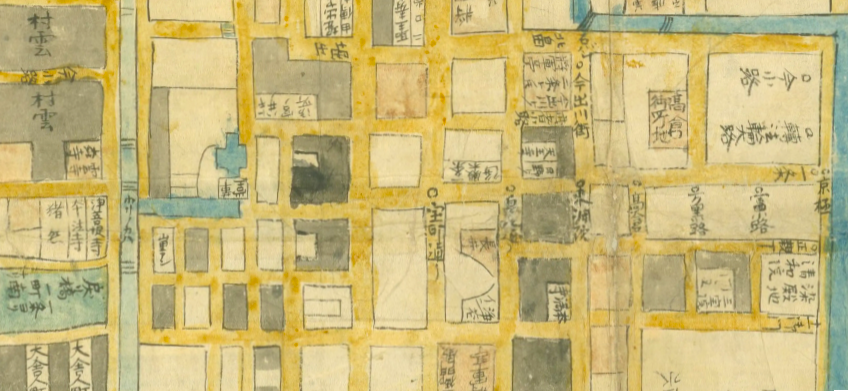

江戸時代に森幸安が描いた地図『中昔京師地圖』を見てみましょう。

中央下に「戻橋 一条ヨリ一町南ナリ」と記載があります。一条戻橋の位置する一条通から、一町(約109m)ほど南に下りた橋を戻橋と称していたようです。

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2542738 (参照 2025-04-09)(加工済み)

黄色の丸は橋と思われる部分

江戸時代初期に書かれた地誌『扶桑京華志』には、以下のような記述があります。

〇萬年橋 旧ノハ戻橋一條堀河ニ在リ。 今ノ之中立売ノ橋也。(中略)又云フ元和七年源后入内ノ時、千代萬代ノ瑞祥ヲ以テ此ノ橋ヲ萬年橋ト号ス。 又一説ニ云フ是源后ノ御名ニ因テ號スル所ナリト。

(旧字変換・書き下し済み)

(萬年橋はかつて「戻橋」と呼ばれており、一条堀川に位置していた。現在は中立売通に位置する橋である。(中略)また別の一説によると、元和7年(1621年)、源氏の出身である后が入内した際に、「千代万代」の吉兆にあやかって、この橋を「萬年橋」と名づけたのだという。)

江戸時代初期の戻橋は中立売通の橋を指し「萬年橋」と名を改められていたと読み取れます。

また、江戸時代中期の宝永8年(1711年)に制作された地誌である『山城名勝志』には「〇戻橋 元土御門堀川橋也 今一条堀川橋曰」という記述があります。かつては土御門通の橋も「戻橋」と称されていたようです。

文献から得られた情報を簡単にまとめてみました。

当初の「戻橋」は、「土御門橋(一条戻橋の旧称)」を指していましたが、次第に他の橋を指すようになりました。そして、江戸時代初期~中期に「一条通の橋=戻橋」という認識が広まり、「一条戻橋」という名称も定着したと考えられます。

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2542738 (参照 2025-04-09)(加工済み)

右の川沿いに通りの名が記されている。上から順に「一条」「正親丁」「土御門」

現一条戻橋と旧一条戻橋

現在の一条戻橋は平成7年(1995年)に架け替えられたものです。コンクリートの小橋となっています。

2003年に公開された映画『名探偵コナン 迷宮の十字路』にも登場しています。

一条戻橋近くの晴明神社では、境内に旧一条戻橋が再現されています。

かつての一条戻橋の親柱を使用し、端の横には安倍晴明の式神像が建てられています。

一条戻橋の伝承

一条戻橋は平安京の鬼門に当たり、古くから「現世と来世の境」「人間界と異界の異境」とみなされていました。

一条戻橋の下を流れる堀川と、主計橋の下を流れる小川の合流地点では、その水泡から異界のものが生じるという迷信もあり、その他数多くの逸話や伝説が残っています。

今回は一条戻橋の数ある伝承の中から、5つをご紹介します。

1:死者の蘇生

仏教説話集『撰集抄』や『三国伝記』には、三善清行とその息子・浄蔵にまつわる、不思議な話が残されています。

平安時代前期の公卿・学者として名高い三善清行が急死し、その知らせは、遠く紀州熊野で修行していた浄蔵のもとへと届きます。彼はすぐさま都へと急ぎました。

父の葬列が一条戻橋を渡ろうとしていたそのとき、浄蔵が駆けつけます。彼は立ち止まり、父の死を悲しみながら経を唱えはじめました。

すると、とたんに清行が生き返り、親子の最後の対面を果たすことができた、というお話です。

この話から「死者が黄泉から戻る橋」、転じて「戻橋」と呼ばれるようになったと考えられています。

2:百鬼夜行

夜が深まったころ、列をなした魑魅魍魎が京都の大路を練り歩く――

百鬼夜行は平安時代から数々の説話に登場し、人々はその存在に恐怖していました。

『今昔物語集』には、ある男が百鬼夜行に出くわし、鬼のひとりに唾を吐きかけられたことで、誰の目にも映らぬ存在――いわば透明人間となってしまった、という話が綴られています。

都を徘徊する妖異たちが、いかに人智を超えた存在であったか。妖しさと恐ろしさがじわりと滲むようです。

そしていつしか、「百鬼夜行は一条戻橋から始まる」という噂が人々の間に流れ始めました。その大きな理由は、一条通と一条戻橋の位置関係です。

一条戻橋はちょうど一条通の上に位置しています。

異界との境目である一条戻橋から鬼や妖怪が襲来し、一条通を歩く。そんな様子が目に浮かびます。

3:安倍晴明の式神

日本を代表する陰陽師、安倍晴明。天文道や陰陽道に優れ、その功績は今もなお語り継がれる伝説となっています。

そんな晴明の活躍を陰で支えた存在が式神です。式神とは陰陽道で使用される鬼神や使役神のことを指します。

晴明は式神の使役にも長けており、儀式・家事・雑務・妖怪討伐など様々な役割を任せていました。

式神の異形の姿も晴明には見慣れたものですが、晴明の妻は怯えてしまいます。そこで晴明は一条戻橋の下に式神を隠し、必要なときに呼び出していたと伝えられています。

橋の下で、ひっそりと出番を待っている式神たちの姿を思い浮かべると、なんとも微笑ましい気持ちになります。

4:渡辺綱と鬼女

一条戻橋にまつわる伝承の中でも、ひときわ迫力に満ちた逸話をご紹介します。

平安中期の武将・渡辺綱と鬼女の話です。

ある日、綱は主君(源頼光)の命を受け、一条大宮へと向かいました。

用を終えて橋の東詰まで戻ってきたところで、一人の美しい女が声をかけてきます。「夜道が怖い」「家まで送ってほしい」と。

綱は彼女を馬に乗せ、ともに夜道を進みます。

ところが、女は鬼女へと豹変。綱の髪を鷲づかみにすると、馬ごと空へと舞い上がり、自らの住む愛宕山へ向かおうとします。

とっさに綱は名刀・髭切(後の鬼丸)を抜き、鬼女の腕を斬り落とします。彼はそのまま北野天満宮の廻廊の屋根へと落下し、命拾いしました。

それからしばらくして、鬼女は綱の伯母に姿を変えて現れます。綱に斬られた腕を取り返すと、あっという間に飛び去っていきました。

北野天満宮には、落ちてきた綱を受け止めたとされる廻廊のほか、彼が寄進した石燈籠が今も残されています。

5:平時子と橋占

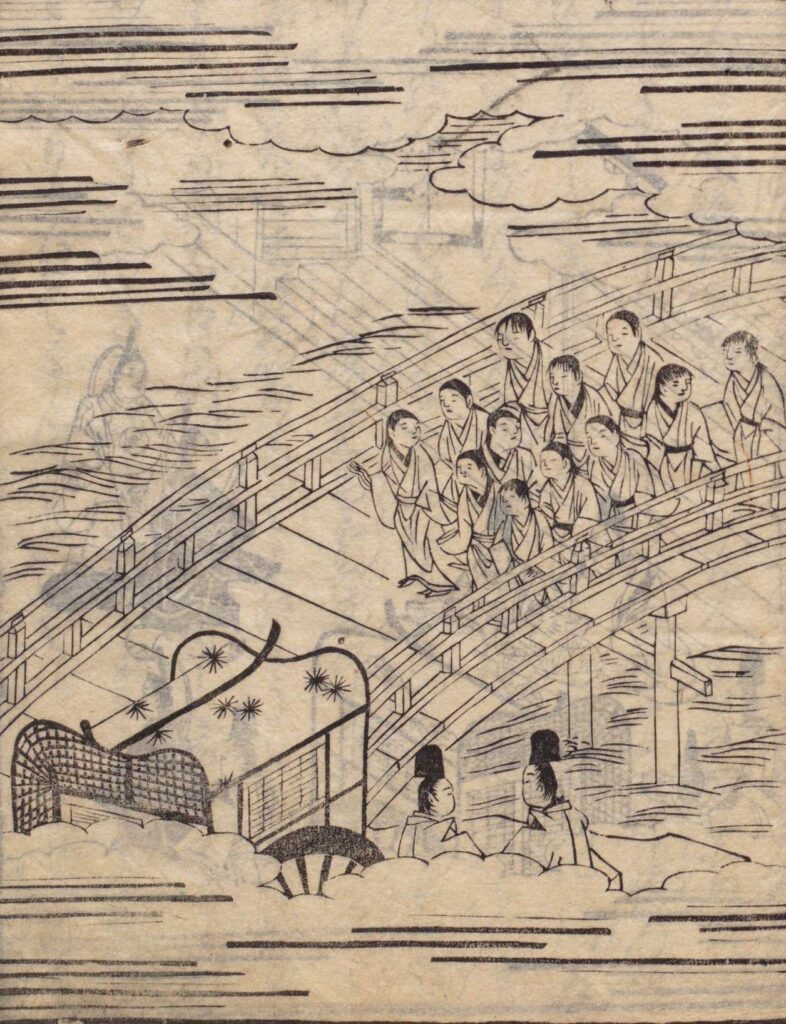

源平盛衰記 巻十 より

出典:国立公文書館 デジタルアーカイブ

https://www.digital.archives.go.jp/img/3991619

つかの間の栄華の果てに、海の泡となった平家一門。この凄まじい結末は一条戻橋で予言されていました。

平安時代末期の1161年、建礼門院(平徳子)は高倉天皇の子の出産を迎えましたが、難産となります。

徳子の母である二位尼(平時子)は事を案じ、一条戻橋で橋占を行いました。

橋占とは橋のたもとに立ち、通行人の言葉を元に占いを行うというもの。橋は異界に通じる場所と考えられていたため、そこから聞こえる通行人の声を天や神の声と解釈していたのです。

一条戻橋のたもとで二位尼が見たのは、12人の童たち。安倍晴明の式神である十二神将が童に扮した姿です。

童たちは手を叩いて歌います。

榻は何榻、国王の榻、八重の潮路の波の寄榻

(この座は誰のための座か。それはまさしく国王の座である。

八重に連なる潮の路から、波が王の座へと寄せてくる。)

榻は中国語で寝台・腰掛け・座席などを意味し、日本の古文や漢詩では玉座や高貴な人の席を意味する言葉としても使われています。

つまり国王(この後生まれる安徳天皇)の座に波が寄せる、海の波が国王の座を奪うと歌っているのです。

また、「八重」は国王の年齢を暗喩しています。

まとめると、「これから生まれる子は国王になる。そして国王が8歳の年に、海の波がその座を奪う」という予言です。

この予言通り、壇ノ浦の戦いで8歳の安徳天皇は海へと沈み、平家は滅亡に至りました。

その他の伝承

今回ご紹介した5つのほかにも、時代を越えて様々な伝承が残されています。

- 婚礼を控えた女性は「嫁ぎ先から実家に戻らないように」と、一条戻橋を避けた。

- 反対に、太平洋戦争で徴兵された男性は「生きて戻れるように」と一条戻橋を渡って出兵した。

- 和泉式部は一条戻橋を「いづくにも 帰るさまのみ 渡ればや 戻り橋とは 人のいふらん」と歌っている。

※源氏物語に「ゆくはかえるの橋」として登場していると述べた文献が複数ありますが、原典にはそのような記述はありません。

謎を残す一条戻橋

様々な伝承が生まれた一条戻橋。

橋の下はどことなく怪しげですが、一見すると何の変哲もない小橋のように思えます。橋の上は車がひっきりなしに通り、時代の流れを感じざるを得ません。

しかし、「大正時代の工事の際に石棺が出土した」という話が伝えられるなど、まだまだ謎が深い場所でもあります。

(出土した石棺は祟りを恐れた人々により、そのまま埋め直されたそうです)

また、真偽は不明ですが「安倍晴明の式神は石棺に封印され、一条戻橋の下に埋められた」という話も囁かれています。

現世と異界の境がゆるむこの場所で、封じられたものがふと目を覚ます日は、明日かもしれません。

◇参考文献

・志村 有弘 『妖異・怨霊・奇談』 1992年 朝文社

・京都地名研究会 編 『京都の地名検証 2』 2007年 勉誠出版

・原島 広至 『今昔地図でたどる 京都大路散歩』 2022年 学芸出版社

・竹村 俊則 『京都伝説の旅』 1972年 駸々堂出版 (参照 2025-05-10)

https://dl.ndl.go.jp/pid/9572704

・奥津 台城 『伝説は何を語るか』 1965年 Operation社 (参照 2025-05-10)

https://dl.ndl.go.jp/pid/9581289

・増補京都叢書刊行会 編 『亰都叢書』第1 1933年 増補京都叢書刊行会 (参照 2025-05-10)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1877299

・増補京都叢書刊行会 編 『亰都叢書』第2 1934年 増補京都叢書刊行会 (参照 2025-05-10)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1877316

・京都市建設局橋りょう健全推進課 『京の橋しるべ 第7号』 2015年 京都市

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000149/149842/hashishirube07.pdf