お正月の定番料理の一つ、お雑煮。

長い歴史をもつ伝統料理ですが、ほっと安心する家庭料理でもあります。

お雑煮は室町時代に誕生し、地域ごとに独自の変化を遂げてきました。

今回はお雑煮の地域別の違いを掘り下げてみます。

お雑煮の由来

お雑煮は室町時代に京都で誕生したと考えられています。(諸説あり)

足利将軍家や上級武士が婚儀の儀式「固めの杯」を交わす際に、お酒の肴として用いたのです。

お雑煮は徐々に武士の間に浸透し、武家の宴会で初めに振舞われる料理となりました。

この風習をきっかけに、一年の始まりである「元日」にお雑煮を食べるようになったと考えられています。

しかし、当時の餅は貴族や武士の食べ物であり、庶民が餅を食べられるようになったのは江戸時代末期でした。

以降、餅は瞬く間に庶民の間に広がり、「賃搗餅屋」という商売も生まれました。

こうして庶民も餅を使った料理としてお雑煮を作るようになり、東西のお雑煮の違いも表れ始めました。

お雑煮の地域別の違い

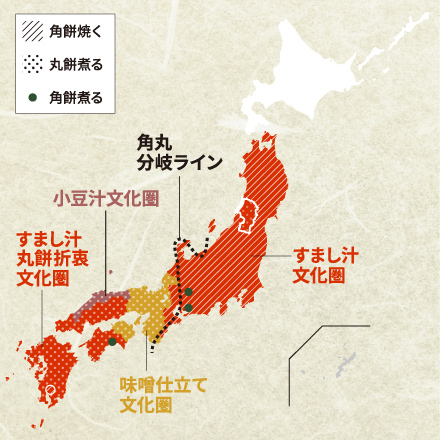

お雑煮の地域別の違いは、大まかに下の図のように分けられます。

お雑煮の餅の形は、岐阜県の関ヶ原を分岐としています。

関ヶ原から東はのし餅を切った角餅、南は丸餅が主流です。

天下分け目の関ヶ原はお餅の分け目とも言えるのです。

中には例外もあります。

例えば山形県庄内地方は北前船の寄港地だったため、京都の文化の影響を受けて丸餅が主流になっています。

また、分岐の境界線の地域(岐阜・石川・福井・三重・和歌山)では角餅と丸餅が混在しています。

主要都市のお雑煮

主要都市のお雑煮をまとめました。

北海道・東京・愛知・大阪・福岡の5つの主要都市に、お雑煮の発祥の地域である京都を追加しています。

北海道(札幌)

北海道は全国各地から開拓団が集まって形成された地域のため、様々な種類のお雑煮が混在しています。

今回は札幌で主流のお雑煮をご紹介します。

札幌のお雑煮は鶏ガラ出汁に少し砂糖を加えた甘めのお雑煮。

上に添えられたなると巻きがポイントです。

北海道のなると巻きは中心が「つ」の形のため、「つと巻き」と呼ばれています。

東京

東京江戸雑煮は「関東風雑煮」とも呼ばれています。

関東県内の広い地域で、東京のお雑煮と似たものが食べられているのです。

東京は昔から道が整備されていたため人が行き来しやすく、情報や文化が広く伝搬したのでしょう。

ベースはすまし汁でシンプルながらも、醤油とみりんでしっかり目の味付け。

(味噌を使わない理由は「ミソをつけないように」だとか)

カラフルな具材で江戸っ子の粋を感じるお雑煮です。

ちゃきちゃき働く江戸っ子のイメージと合うお話です。

愛知(名古屋)

名古屋のお雑煮は武家文化の影響を受けた縁起担ぎを徹底しています。

例えば餅は、「白い餅」が「城(白)」を連想させるとして、焼いた餅ではなく煮た餅を使っています。

「城を焼いてはならぬ」という感じでしょうか。

名物の八丁味噌を使わず、すまし仕立ての理由は「ミソ(味噌)をつけてはならぬ」、餅菜は「名(菜)をあげる」など、汁や具材でも縁起を担いでいます。

鰹のすまし汁に角餅と餅菜を加えたシンプルな見た目からも、武士の潔さを感じますね。

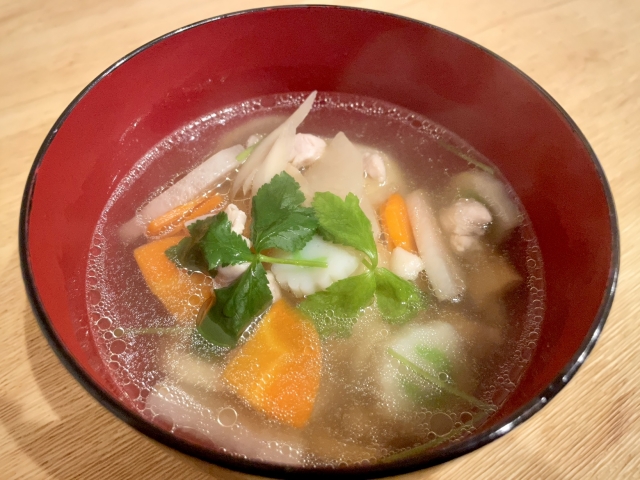

京都

お雑煮の発祥の地とされる京都のお雑煮は、白味噌仕立てが主流。

具材を全て丸く切る点が特徴的です。

これは「家族円満」「物事を丸く収める」という意味を込めています。

また、里芋は「人の頭になりますように」、大根は「地に根が張るように」、金時にんじんは「華やかな色味でお祝い」など、具材そのものでも縁起を担いでいます。

「円満」の縁起を担ぐ野菜としてお雑煮に入れられているようです。

一説によると、切ってそのままお雑煮に入れるために開発された大根だとか。

大阪

大阪のお雑煮は元日と二日目で味が変わります。

元日は京都のお雑煮と同じ「白味噌仕立て」、二日目からは「すまし仕立て」です。

餅も元日は煮ますが、二日目からは焼いています。

このようなお雑煮は「あきない雑煮」と呼ばれています。

「商い」と「(味に)飽きない」をかけているのですね。

さすが商人の町、大阪です。

福岡

福岡のお雑煮は、出汁に「あご」(トビウオを干したもの)を使用します。

あごの主な産地は長崎ですが、福岡の人々は昔から「あごだし」を好んで使用していたようです。

具材は出世魚の「ブリ」と、12月~1月しか出回らない「かつお菜」が特徴です。

魚介の旨味がたっぷりのお雑煮ですね。

全国各地の変わったお雑煮

全国のお雑煮の中には、甘いもの、意外な具材を使うもの、一見お雑煮とは思えない見た目のものなど、変わり種がたくさんあります。

今回は甘いお雑煮と不思議な見た目のお雑煮の2つをご紹介します。

【まるでスイーツ?】甘いお雑煮

もはやスイーツなのでは?と思うほどに、甘さが際立つお雑煮を3つご紹介します。

甘いお雑煮は、おせちや他の料理の味付けに飽きてしまった時にぴったりかもしれません。

| 県名 | 特徴 |

|---|---|

奈良 | ・きなこを別皿で提供 ・昆布出汁の白味噌仕立て |

香川 | ・餡子入りのお餅を使用 ・いりこ出汁の白味噌仕立て ・大分のお雑煮も餡子入りのお餅を使用 |

鳥取 | ・ほぼぜんざいのような「小豆雑煮」 ・小豆の粒の赤色が邪気を払うとされる |

【もはや別の料理?】不思議なお雑煮

一風変わった不思議なお雑煮を3つご紹介します。

まるで別の料理のような見た目です。

| 県名 | 特徴 |

|---|---|

| 福岡 (朝倉市の一部地域)  | ・茶碗蒸しに丸餅が入ったお雑煮 ・餅は後入れではなく、具材と一緒に蒸している |

| 徳島 (祖谷地区)  | ・祖谷地区の特産品「岩豆腐」を使用 ・餅は使用しない |

長崎 | ・奇数で7種類以上の具材を使用 ・定食屋などでも日常的に食べられている |

まとめ

全国各地には様々なお雑煮があります。

同県内でも種類が分かれていたり、昔の風習を受け継いでいたり、お雑煮はなかなかに奥が深い伝統料理のようです。

そして、お正月しか食べる機会がなくとも、不思議と「家庭の味」を思わせてくれます。

ちょっと特別、でも安心。

お雑煮は、そんな形で私たちの生活に寄り添う料理なのかもしれません。

◇参考文献

・粕谷浩子「お雑煮マニアックス」 プレジデント社 2016年

・JTAAジャパンテーブルアーチスト協会「日本の美しい食卓歳時記」 誠文堂新光社 2017年

・京都府立大学院 食事科学研究室「和食の散歩道~見つけよう日本人のこころ~」 久美 2015年

・農林水産省ウェブサイト「全国のいろいろな雑煮」(最終閲覧日:2024年12月31日)

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2001/spe2_03.html